|

La

prehistoria en el territorio hoy conocido por La Rioja da comienzo, de

acuerdo con la investigación arqueológica, a finales del siglo X antes

de Cristo según lo atestigua el método Carbono14 en el yacimiento del

Cerro de Santa Ana en Entrena. Se admite de modo unánime que la llegada de las primeras

migraciones indoeuropeas, vulgarmente conocidas como célticas, tiene

lugar, en efecto, unos 1.000 años antes de nuestra Era.

|

|

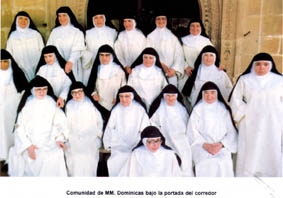

Comunidad. |

Los

estratos de los yacimientos arqueológicos de los Berones evidencian

primero la llamada civilización «hallstática» y más tarde la cultura

«celtibérica».

Entre

el 700 y 500 a.C. sitúan los arqueólogos la entrada de la segunda oleada

de estos pueblos indoeuropeos o célticos. La penetración de las últimas

tribus indoeuropeas en La Rioja ocurre en los siglos V y III a.C. de igual

forma que sucede en, los mismos períodos de tiempo en las provincias y

regiones circundantes: Navarra, Aragón, País Vasco, etc. e igualmente en

Grecia, Italia, Macedonia y Asia Menor.

El

resultado de estas migraciones indoeuropeas a lo largo del milenio

anterior a Cristo son los yacimientos arqueológicos de El Redal, Cueva Lóbrega

en Torrecilla de Carneros, Monte Cantabria en Logroño, San Miguel en

Amedo, Bergasa, Libia en Herramélluri, etc.

La

Arqueología, en consecuencia, demuestra de modo evidente que los Berones

pertenecen al mundo indoeuropeo y celtibérico.

Si

bien la ocupación romana de La Rioja por Sempronio Graco tiene lugar el año

179 a.C., las poblaciones de Vareia, Tricio, Libia y Vergegio están

documentadas como ya existentes en el siglo II a.C. Son por lo tanto

asentamientos berones, es decir, no fundadas por legionarios romanos, como

lo acreditan las fuentes monetales, epigráficas, lingüísticas y

literarias.

Desde

el punto de vista lingüístico se aprecia en la Celtiberia, de la que

formó parte el solar de los Berones, dos extensas familias de lenguas,

correspondientes a otros tantos pueblos o familias de pueblos: la goidélica

y la bretona.

A

juicio del desaparecido y gran maestro de lingüística, A. Tovar, la

lengua goidélica o celtibérica es usada por los Berones y se practica

asimismo en el sur y centro del solar de los Vascones y en las provincias

de Burgos, Soría, Guadalajara, Zaragoza y parte de Teruel.

«Se

puede señalar los restos toponimicos indoeuropeos conocidos a partir de

las fuentes clásicas TritiumMegallum,

Libia, Vareia, Dercetius..., los medievales o modernos Berceo, Briones,

Bergasa..., los antropónimos, documentados en las fuentes epigráficas

Ambatus, Segontius, Viranus, Tarbantu..., y finalmente los etnónimos

atestiguados en las leyendas monetales Teitiacos, Uaracos y téseras de

hospitalidad», afirma la investigadora riojana M. L. Villacampa.

La

radical céltica «ber» del término Berones, todavía en uso en el País

de Gales, con significación de lanza según Villacanipa, es hallada también

entre los escritores romanos en voces toponímicas célticas como Bemum,

Bemos y Berone.

Siguiendo

a Villacampa, comprobamos que las dos primeras menciones de los Berones

por parte del geógrafo griego Strabón, al servicio de Roma, no dejan

lugar a duda alguna respecto a la celticidad de los Berones:

«...

después

de los Celtas que ahora se llaman Celtiberos y Berones»; «... y éstos

los Berones, forman parte de la migración céltica».

La

primera cita histórica de los Berones y de los Vascones procede del

historiador latino Tito Livio en el Libro XCI de su obra «Ab Urbe condita».

La

Arqueología por su parte demuestra de modo evidente que los Berones

pertenecen al mundo indoeuropeo y celtibérico.

En

el campo de la Numismática son sobradamente conocidas las cinco cecas ibéricas

en el solar de los Berones: Uaracos, Teitiacos, Ledaisarna, Meduanium y

Uargas. Permítaseme aclarar que Ceca es el lugar o población donde se

acuñaba moneda.

Puesto

que la Arqueología y la Historia de La Rioja evidencian la celticidad o

indoeuropeísmo de los primeros pobladores históricos de La Rioja, los

Berones, es obvio que se hace innecesaria toda investigación en el campo

de la lingüística respecto a si los Berones ~ hablaron o no la lengua de

los Vascones, hoy conocida como lengua vasca.

El

largo período de un milenio antes de la Era cristiana se caracteriza

fundamentalmente por la introducción, en nuestra área de la actual

Rioja, del tomo rápido del alfarero, la aparición de los primeros

vestigios de escritura epigráfica en el alfabeto ibérico, la progresiva

evolución de la todavía poco desarrollada metalurgia del hierro, el

trascendental paso de una economía basada en la ganadería ovinacabras y

ovejas, a otras formas económicas en base también a una ganadería ovina

pero sobre todo vacuna y caballar, el desarrollo revolucionario de nuevas

técnicas agrícolas y nuevos cultivos, la tracción animal con el carro

de rueda maciza y, sobre todo, porque los pueblos o tribus, que hábitan

el suelo de las actuales Navarra, La Rioja, Aragón y País Vasco,

empiezan a tener su nombre propio: Vascones, Berones, llergetes, Edetanos,

Celtíberos, Várdulos, Caristios y Autrigones, es decir, se inicia la época

que los historiadores definen como la PROTOHISTORIA.

Es

obligado matizar que las migraciones indoeuropeas nos están transformando

de gentes pastoriles y trashumantes en pueblos agrícolas sedentarios.

Los

«Celtas» se caracterizan por ser hospitalarios, guerreros, caballerescos,

dados a las divisiones intemas, magníficos artesanos, cultivadores de la

composición literaria oral y por su diversidad de caracteres antropológicos.

Las

oleadas de penetración de estos pueblos indoeuropeos o célticos no son

invasiones violentas y guerreras que buscan el pillaje y la destrucción,

sino un éxodo de pueblos incineradores de economía agrícola y ganadera,

que desbordando los portillos pirenáicos se vienen estableciendo con sus

familias, enseres y rebaños de ganado vacuno y caballar y con todo su

patrimonio cultural, ocupando las anchas cuencas de los ríos y las

espaciosas llanuras ribereflas del Ebro.

ROMANIZACION

DE LA RIOJA

La

presencia romana en nuestra Península obedece en su primera fase al

intento de cortar las fuentes de abastecimiento y destruir las defensas bélicas

de sus enemigos los cartagineses en apoyo de las tribus de Iberia, sus

aliadas. Mas esta ayuda, en principio desinteresada y generosa, se

transforma pronto en conquista de nuestro territorio con su consecuente

sometimiento de las gentes, pago de tributos, incorporación obligada a su

milicia como mercenarios o esclavos y explotación de los recursos agrícolas,

ganaderos y mineros.

Los

métodos puestos en práctica para someter a los pueblos de la Península

son fundamentalmente dos: los indígenas se someten pacíficamente a las

Legiones romanas o bien son convertidos en esclavos, arrancados de su

solar o simplemente exterminados. A estos procedimientos romanos tan

expeditivos, las tribus indígenas responden lógicamente, cuando pueden,

con la ferocidad propia de quien se ve acorralado por un invasor mejor

equipado y encuadrado en unidades militares profesionales, denominadas

Legiones.

Como

única respuesta a esta máquina militar perfecta por parte del invasor,

los indígenas ponen en práctica la sola estrategia posible, la guerrilla,

tan ibérica e hispánica y tan practicada a lo largo de nuestra historia,

que esta palabra es acogida en los diccionarios de todos los pueblos: los

Iberos, los Lusitanos, los Celtíberos y los Cántabros. Sagunto, Numancia

y Calagurris son su símbolo de exterminio.

La

administración romana, a través de sus protocónsules y tribunos,

recauda por la fuerza enormes cantidades de oro y plata y con frecuencia

incumple los pactos entre Roma y las tribus hispánicas, lo cual explica y

jusqfica las feroces reacciones de los pueblos indígenas.

La

Romanización va a transformar todos los órdenes de la vida de los

diversos pueblos que conforman la Iberia prerromana: las economías, las

culturas, las lenguas, las etnias, etc..

Las

tropas indígenas, incorporadas en las Legiones romanas, se convierten en

uno de los factores más importantes de la Romanización del territorio de

los Berones. Son igualmente elementos colonizadores los soldados de Roma,

acampados en su territorio durante las guerras de Sila y Sertorio en los

siglos II y I a.C.

Roma

incorpora a la ocupación del territorio de los Berones una auténtica

evolución de nuestra agricultura y ganadería y si bien prohíbe en

principio el cultivo de la vid y del olivo para evitar la competencia con

sus productos latinos, finalmente introduce el cultivo del olivo y de la

vid, así como nuevos métodos para la elaboración del vino, tan valioso

para el futuro de la Cuenca del Valle del Ebro y aporta el arado y las

layas, útiles tan progresistas y avanzados que 2.000 años más tarde,

todavía en nuestro siglo nuclear y espacial, continúan utilizándose en

determinadas regiones de nuestro suelo peninsular.

Roma

nos incorpora igualmente el conocimiento y empleo de las eras circulares,

donde por medio del trillo, dotado de pedernal cortante y tirado por

animales, se tritura el tallo de los cereales y se separa el grano para la

obtendión del pan y las sucesivas siembras. Hispania se convierte en el

granero del Imperio Romano. Tanto el sistema como el útil el trillo, han

sobrevivido hasta nuestros días sin haber sido superados hasta apenas

hace medio siglo y no todavía por completo en todos los pueblos de la Península.

La actividad comercial es intensa con las Galias, Italia y el resto de

Hispania.

En

Beronia se opera una transfórinación progresista y profunda como

consecuencia de las Guerras Cántabras, dada la necesídad urgente de

abastecer de alimentos a las Legiones romanas al frente de las cuales

operan Cayo Julio César y Octavio Augusto... Similar proceso de

transformación se produce en los poblados de esta zona que se convierten

en civitates florecientes por su actividad comercial y sobre todo en focos

a su vez de irradiación de cultura romana.

El

carácter de la ocupación romana es expansivo, comercial, militar e

industrial, por lo cual la Romanización de nuestro territorio atraviesa

tres fases bien diferenciadas: primera, de ocupación militar; segunda, de

protección contra las presiones e incursiones de los inquietos celtiberos

del sur y por último de integración con los romanos, aceptando su lengua

y su cultura e identificándose con las instituciones y formas de vida

romanas.

Como

el carácter de la ocupación obedece a razones militares y económicas,

acompañan a las Legiones y al aparato administrativo un gran contingente

de colonos de emigración civil cuya dedicación consiste en la explotación

de los recursos económicos de Hispania, extrayendo el oro de la sierra de

Caurel en Lugo, el trigo de la Celtiberia, el aceite y el vino de la Bética

y explotando las minas de las Médulas en el Bierzo, las de Río Tinto,

etc..

Esta

masa de colonos extranjeros, aunque es reducida en su cuantía, es un

factor extremadamente importante en el proceso de la Romanización hispana,

ya que monopoliza toda actividad minera, agrícola, comercial, industrial

y pesquera para el abastecimiento de las fuerzas militares, controla la

explotación del campo a través de los germanos y la del comercio

interior y de exportación por medio de gentes orientales de procedencia

generalmente judía. Se admite como probable que el grupo de colonos del

Valle del Ebro procedía de la región OscoUmbra de la Italia centro

meridional.

Otro

elemento muy digno de tener en consideración está constituido por los

legionarios del ejército romano, a quienes, como recompensa a sus

servicios prestados a Roma, ésta les concede la propiedad de tierras,

transformándoles en colonos sin olvidar su anterior condición militar.

Esta condición de mitad soldados y mitad colonos sirve para establecer la

fijación de la ocupación romana y para extender la influencia

beneficiosa que significa la Romanización.

La

Romanización penetra, avanza y se consolida en el solar de los Berones

merced a las calzadas y vías romanas. A través de ellas las diferentes

gentes hispanas se intercomunican la nueva cultura romana al mismo tiempo

que constituyen el medio de unir nuestros pueblos con las naciones vecinas:

la Galia, Germania, Italia, etc., formando la estructura básica para la

cohesión del Imperio.

La

Galia e Hispania están unidas por cuatro calzadas importantes: la

Orienta] que atraviesa por el Col de Perthús, la Central por Somport y la

Occidental por Roncesvalles. La cuarta calzada que cruza el territorio de

los Berones, a partir de Bellisona, probablemente la actual Mallén,

inicia un ramal por la orilla derecha del Ebro y otro por Cascantuin para

unirse ambos en Graccurris Alfaro. Continuaba

por Monteagudo, Tarazona, Numancia y Clunia, enlazándose con la conocidísima

«Via 34» Asturica, Virovesca, Pompailon, Burdigala (Astorga, Briviesca,

Pamplona y Burdeos).

Hecho

digno de sorpresa y admiración constituyen la precisión y exactitud casi

general, que se observan entre geógrafos contemporáneos de aquellas épocas,

respecto a la fijación de las ciudades o poblaciones y la distancia

exacta de ellas a lo largo de las vías y calzadas romanas. Los datos

geográficos facilitados por Ptolomeo y Strabón fueron más tarde

ratificados por el Itinerario de Antonino, redactados hacia los años

280/290 d.C.

EL

CRISTIANISMO EN LA RIOJA

El

cristianismo es otro y muy importante factor de la Roma7 nización y ambos,

Cristianismo y Romanización, se desarrollan paralelamente.

La

Romanización significa la incorporación a los pueblos romanizados, de la

cultura griega y latina, del Cristianismo y del resto de culturas de

civilizaciones del Oriente próximo.

La

Cristianización del Valle del Ebro desde el Río Alhama hasta el Oca,

desde Alfaro hasta Haro, ha estado íntimamente ligada a la existencia de

Calahorra, que ha sido la Sede episcopal más importante de esta región,

junto con la de la Calzada.

Es

evidente que la fe cristiana llega vía Tarragona, adonde alcanzaban con

facilidad los barcos de Roma, y camina Ebro arriba siguiendo sus aguas

hasta constituir la gran vía de penetración hacia el interior: Zaragoza,

Huesca, Tarazona, Calahorra, Breviesca, Astorga y Lugo.

La

Cristianización no tiene que hacerse necesariamente como obra milagrosa

por apóstoles o aún por sus discípulos o determinados misioneros,

hombres de Dios, de dotes persuasivas más o menos célebres, sino que

esta primera difusión del Cristianismo debió de ser obra de muchos

cristianos anónimos que tenían el íntimo convencimiento de la

importancia de ser y hacer cristianos a los demás.

No hay que pensar tampoco en una Iglesia, ya establecida desde el

principio, formalizada y centralizada, sino en comunidades locales que se

bastaban a sí mismas y más bien aisladas.

La

difusión del Cristianismo sigue los pasos de la Romanización. Los

Romanos han entrado en Hispania el año 218 a.C. y el año 19 a.C. termina

la conquista de los últimos reductos con la victoria sobre los cántabros

y astures. La verdadera Romanización en Hispania se inicia en este

momento.

Calahorra

debió ser desde muy pronto el punto de atracción cristiana para otras

poblaciones de la Cuenca del Ebro, cuyos habitantes acuden a venerar a los

Santos Emeterio y Celedonio, soldados de una Legión romana, martirizados

a comienzos del siv1o IV en la persecución decretada por Maximiano. La

difusión del Cristianismo fue sin embargo muy lenta y callada.

El

Edicto de Nfilán, promulgado el 313 d.C., concede la libertad de culto en

el Imperio romano. La situación en consecuencia para los cristianos ha

cambiado de forma total.

OCUPACION

POR LOS ARABES.

SU RECONQUISTA.

Antes

de iniciar el comentario de la invasión de nuestro solar riojano por las

tropas musulmanas, estimo obligado hacer una breve referencia a la

tremenda convulsión que significa para los Berones las invasiones

sucesivas y demoledoras de los pueblos bárbaros procedentes del norte del

Imperio romano.

Las

invasiones se suceden en oleadas y se registran las primeras hacia el año

275 d.C., hasta el 409, año en que la irrupción de oleadas llega a su

culminación. Las primeras invasiones están integradas por tribus germánicas

que desbordan el Rhin, devastan las Galias, arrasan Aquitania, enfilan los

portillos del Pirineo, arrollan el solar de los Berones y sus poblaciones

quedan sepultadas bajo capas de tierra y piedra calcinada por el fuego y

así permanecen durante siglos. Al paso de estas hordas no queda más que

pillaje, hambre, saqueos, pestes, enfermedades, miseria, desolación,

fuego, sangre y muerte.

El

período comprendido entre la irrupción de las hordas bárbaras hasta la

invasión de los musulmanes en el 711 es uno de los más oscuros de la

historia riojana y corresponde al dominio visigodo.

El

ejército de ocupación musulmana se adueña de nuestro solar riojano en

el 714, utilizando las viejas calzadas y vías romanas a lo largo del

Ebro. Como la invasión no encuentra resístencia militar que impida la

conquista, los cristianos son tratados con cierta consideración, puesto

que no son obligados a renunciar a sus creencias. Permanecen en sus

poblaciones, conservan sus tierras y únicamente son forzados a pagar el

«arnán» o tributo.

Durante

unos doscientos años, hasta el 918, La Rioja alta y media están ocupadas

por los musulmanes y las cuencas de los ríos Tirón y Oja, es decir, la

Mayor'parte de La Rioja Alta se hallan despobladas y yermas como

consecuencia de las campañas guerreras iniciadas o repetidas por los

cristianos o musulmanes.

Alfonso

I y Ordoño I ocupan los pueblos y aldeas en poder de los árabes, degüellan

a los infieles, incendian las cosechas, saquean las viviendas y liberan a

los cristianos, llevándoles a tierras liberadas para su repoblación.

La

práctica de esta política de exterminio y de tierra quemada en La Rioja

Alta produce como consecuencia la desertización humana y la pérdida

total, ante la ausencia de cuatro o cinco generaciones, de los restos lingüísticos

de sus primeros pobladores históricamente conocidos, los Berones.

Es

evidente que en una amplia zona riojana fronteriza entre árabes y

cristianos, a la llegada de las primeras tropas de Sancho Garcés y de

Ordoño a comienzos del siglo X, han desaparecido por completo los restos

de habla céltica debido a la desertización humana.

Las

tropas de ocupación inicial de La Rioja proceden y son oriundas en casi

su totalidad del territorio del Reino de Pamplona, cuyos límites

aproximados meridionales están conformados por las Améscoas, Abárzuza,

Cirauqui, Puente la Reina, Artajona, Ujué y Cáseda.

Al

sur de esta frontera, es decir, la mitad de la Navarra actual, se halla en

poder de los musulmanes de la familia Banu Qasi, enemiga ya entonces de la

Monarquía de Pamplona.

Sancho

Garcés, primer Rey de Pamplona de la dinastía de los Jimeno, recupera y

repuebla La Rioja entonces conocida con ayuda de Ordoño II de Asturias.

AbbalRahman 111, indignado por la ocupación de las cuencas del Oja, Tirón,

Najerilla, Iregua y Leza, dirige una expedición de castigo, conocida como

la campaña de Muez del 920 y derrota a los navarros, aunque sin

trascendencia posterior, en Valdejunquera lugar entre Muez e Imjo en el

valle de Guesalaz.

En

923 es conquistada NáJera finalmente, pero de nuevo el Emir en una

rabiosa expedición militar, tras penetrar hasta el corazón del solar de

los Vascones, la aldea de «Baskurisa» según el cronista árabe Ibri

Idhari, gira hacia Pamplona, la capital del Cristiano y la incendia y

arrasa hasta sus cimientos. Como consecuencia de estos hechos, Sancho Garcés

1 traslada su Corte a NáJera, que se transforma en capital de la Monarquía

Pamplonesa hasta 1076, fecha en que La Rioja es ocupada militarmente por

Alfonso VI de Castilla a la muerte violenta del último de los siete reyes

de PamplonaNájera, Sancho el de Peñalén.

Tanto

la primera dinastía del Reino de Pamplona, los Arista, como la siguiente,

los Jimeno, proceden del corazón del Saltus Vasconum, es decir, de los

valles de Salazar, Aezcoa y Roncal y hablan naturalmente la lengua materna

de sus antepasados los Vascones. Entre los conquistadores que acompañan a

Sancho Garcés figuran caballeros y tropas navarras, alavesas,

guipuzcoanas y vizcaínas, históricamente documentadas en el siglo X,

como los Herramel, Galbarra, Vennudo, Obeco, Scemeno o Gimeno, etc., cuya

lengua familiar en aquellas fechas es la misma de los antiguos Vascones.

Mediante

la unión del sufijo «uri o ili» pueblo o ciudadal nombre de estas

personas, fundan los nuevos poblados de la recolonización a través de

sus antropónimos: Herramélluri, Vermúdori, Obécuri, Sceménuri, Nafárruri

o Naliarruri, etc..

Fray

Justo Pérez de Urbel en su «Historia de Castilla» lo confirma:

«De

origen vasco, estos caudillos de la colonización dieron nombre a los

lugares por ellos fundados como los Asur, Gonzalo, Rodrigo, dejaron sus

huellas en Villasur, Villa Gonzalo, Villadiego, Villarrodrigo» y lo

ratifica el gran medievalista Sánchez Albornoz.

Al

ejército de repoblación procedente del territorio que luego será

conocido como Navarra, le acompañan y forman parte con él valiosas

gentes de los Señoríos de Vizcaya, de Alava y de Guipúzcoa. Dada la

posición prevalente que los Señores de Vizcaya ocupan en la Corte de

PamplonaNájera, las fuentes documentadas acusan una intensa participación

de los vizcaínos. Se observa igualmente notable colaboración alavesa y

es evidente inferior el número de los repobladores guipuzcoanos en La

Rioja al menos en los primeros años de reconquista.

La

Vasconización de La Rioja Alti es por consiguiente una evidencia lógica

y consecuente ya que las cuencas de los ríos Tirón y Oja se hallan

desertizadas y despobladas de eleffiento humano a la llegada de los

repobladores de habla vascuence que componen las tropas de Sancho Garcés

en la segunda decena del siglo X. Es razonable asimismo que los habitantes

del valle de Ojacastro, en la cuenca alta del Oja, conserven vivo el

vascuence todavía en el siglo XIII y que aún ahora, transcurridos ya

diez siglos desde su repoblarniento, la toponomástica de la cuenca del

Oja se nos muestre inequívoca y copiosamente en lengua vasca.

La

monarquía del Reino de PamplonaNájera, cuya capitafldad reside en esta

ciudad, se desarrolla a lo largo de casi 200 años 918/1076 durante los

cuales se funda y aparece ante la historia documentada la práctica

totalidad de las poblaciones que conforman la actual Rioja Alta. Estimo

oportuno este momento para exponer mi opinión respecto al origen del

nombre de RIOJA.

No

considero documentadas y en consecuencia las rechazo, las supuestas

denominaciones, nacidas y mantenidas en este siglo, de «Erriogia» o

tierra de pan, o de «Ernotxa», cuya traducción corresponde a tierra fría.

Los nombres toponímicos tienen una interpretación más fidedigna a través

de las fuentes escritas o documentales que por mediación de la etimología

o interpretaci6n de voces del siglo X, mediante, en este caso, la lengua

vasca actual.

El

territorio del Río OJA comprendía en principio exclusivamente el valle

de este río, es decir, desde Ezcaray y Ojacastro

hasta

su desembocadura en el Ebro. En el siglo X, en los Votos de San Millán,

se docurnenta a este valle: Ribo Ogga. La voz Ogga está asimismo

documentada en transformaciones de Oga, Oxa y Oja y la palabra

complementaria Río procede del latín Ribus, Ribo, cuya unión aparece en

el documento de los Fueros de Miranda de 1092 bajo la forma de «Ribodeoxa»

transformada en el contrato de Rioxa en la Edad Media y de RIOJA en la era

actual.

La

villa, hoy conocida como Casalarreina, fue denominada y está en efecto

documentada como NAFARRURI, NAHARRULI, NAHARRURI, etc., voces todas ellas

evolucionadas de la primitiva vascona de NAFARURI cuya traducción

sencilla y correcta es Pueblo Navarro o Pueblo de Navarros.

Se menciona por primera vez en 1070 en la

confirmación que el Rey de NáJeraPamplona, Don Sancho, hace al Monaste

rio de San Millán de la Cogolla de «Villulara que dicitur Men dion que

est inter NAFARRURI et

Padulella Pauleja juxta Zufluri» Chiuri. Se hace también mención en el

año 1098 sobre una donación en Pauleja, en 1104 en do nación de Muño Núñez

a an Millán de «una serna

in via que vadit de Coscarrita Cuzcurrita

ad NAHARRURI».... en otra donación de Nuflo de Ziguri Chiuri

Santo Domingo de la Calzada de una vifia en NAHARRURI en 1136, en

el Fuero de Cerezo en 1146, en el que aparece NAHARRULI, y en 1159 en otra

donación de Rodrigo Núñez a San Millán de cuanto poseía en NAHARRURI.

El

Conde D. Lope Díaz, IX Señor de Vizcaya y padre de D. Diego López de

Haro, hizo donación en 1170 de las villas de Cañas y Canillas a las

Monjas del Císter de Hayuellas, antecesoras de las Monjas de Cañas y de

acuerdo con algunos historiadores riejanos Doña Aldonza Ruiz de Castro,

su viuda, agregó diversos bienes a este Monasterio, entre ellos la

población de Naliárruri.

REPOBLAMIENTO.

Finalizada

la conquista de La Rioja con la ocupación de Ca¡ahorra en 1045, la de

Zaragoza en 1118 y las de Tudela y Tarazona en 1119, corresponde ahora

dedicar unas breves líneas a la repoblación de La Rioja.

Debemos

distinguir dos formas de repoblarníento: oficial y privado. El primero

está inspirado y realizado por el Rey y por sus autoridades

jurisdiccionales, los Condes y los Obispos. Obedece a la necesidad

imperiosa de atraer el número necesario de gentes para roturar las

tierras yermas recuperadas a los niusulmanes. A tal efecto se conceden a

los nuevos núcleos de poblaci6n estímulos en forma de franquicias,

fueros, ferias, etc., mediante los cuales se consigue concentrar a

labradores y artesanos.

La

repoblación privada llega espontánea y dináinica y está constituida,

fundamentalmente por familias procedentes de los Selloríos de Alava,

Vizcaya y también de Castilla a partir de 1076, en busca de tierras más

fértiles y productivas, Al método de adueñarse de las nuevas tierras se

le denomina «presura», apropiación o conquista.

Como

consecuencia de la intensidad religiosa de la época se establecen centros

de cristianización y colonización formados por monjes y clérigos,

exponentes del factor espiritualizador misionero. '

La

repoblación oficial tiene lugar merced a las llamadas Cartaspueblas

instituidas por la monarquía, por las cuales se entregan parcelas de

tierra de forma hereditaria. Las Cartaspueblas iniciales se transforman

con el tiempo en los Fueros de fundación de poblaciones.

A

partir de la conquista de Nájera Naxara, Naiara, Náxera en el 923 y de

Calahorra en el 1045, queda restablecida la autoridad obispal en esta área.

Otro factor importantísimo en el repoblamiento de La Rieja está

constituido por el Camino de Santiago. La noticia del descubrimiento del

sepulcro del Apóstol hace afluir a una auténtica y prolongada riada de

peregrinos, procedentes de toda la Europa cristiana en busca de ganar el

Jubileo apostólico.

Los reyes, los monasterios y la nobleza se encargan de trazar caminos reales,

de construir puentes, de levantar albergues y hospitales y de abrir

comercios, de forma que, además de promover las peregrinaciones, se crea un' activo comercio. Bajo

la genérica denominación de «francos» se abarca a gentes lombardas,

alemanes, flamencos, provenzales, gascones, normandos borgoñones, etc. La

voz «francos» no significa en consecuencia oriundez de Francia, sino que

han sido exentos de ciertos inipuestos o pechas, lo cual les da el carácter

de francos o libres de aquellos tributos. Las Cartaspueblas primero y más

tarde los Fueros de población están encaminados a repoblar los nuevos núcleos

o pueblos que se están originando mediante comerciantes, artesanos,

labradores «francos» procedentes de la Europa cristiana o de los reinos

y señoríos vecinos.

Nuevas

devociones cristianas, dedicadas a sus santos preferidos, nos llegan a La

Rioja aportadas por los peregrinos de la ruta jacobea. Se inicia en

aquellas épocas la devoción y culto a Santa María Magdalena, San Lázaro,

San Martín, San Nicolás, San Saturnino, etc.

La

Edad Media se caracteriza en el orden espiritual en dos connotaciones: la

profusión de personas de ambos sexos que se consagran a Dios, y en

consecuencia la numerosa creación y fundación de cenobios y monasterios

y la aspiración general, manifestada sobre todo en los monarcas y en los

nobles, a. la salvación del alma mediante donaciones cuantiosas y espléndidas

en forma de sufragios después de su muerte en busca de acallar sus

conciencias, normalmente encallecidas por las duras condiciones de vida

imperantes a la sazón.

MONASTERIOS

RIOJANOS.

Los

grandes Monasterios adoptan desde el siglo X la Regla de San Benito y sus

exponentes más conocidos son las Abadías de Albelda, San Prudencio de

Monte Laturce, San Millán de la Cogolla, Valvanera y Santa María la Real

de Nájera. Surgen después las femeninas de Cañas y de llerce, de Santo

Domingo y de Ntra. Sra. del Vico en Amedo.

Si

bien no es mi propósito en este trabajo, exclusivamente dedicado a la

investigación histórica del Monasterio de Ntra. Sra. de la Piedad de

Casalarreina, extenderme en facilitar datos históricos

en relación con cada uno de ellos, es a mi juicio oportuno dedicar unas líneas

a la Abadía cisterciense de Cañas por haber sido probablemente desde

1170 las dueñas y señoras del territorio y poblado, conocido desde 1508

bajo el nombre del «Lugar de la Cassa de la Reyna».

El

Monasterio de Cañas fue la primera Abadía de Monjas Bernardas instaurada

en La Rioja. Fue fundado primero en 1169 en Hayuellas, próximo a Santo

Domingo y trasladado al año siguiente, 1170, a Cañas por el Conde D.

Lope Díaz de Haro, IX Señor de Vizcaya, y su mujer Doña Aldonza Ruiz de

Castro, quienes le donaron las villas de Cañas y Canillas con todas sus

pertenencias. El Monasterio de Cañas, llamado el Claraval de La Rioja, es

una auténtica joya del mejor estilo protogótico de España.

Las

Ordenes religiosas, nacidas en la Edad Media, nos han dejado la huella de

sus grandes construcciones monacales en La Rioja. Entre los monasterios

franciscanos destacan el primero de Logroflo en 1213, el de Vico en 1456,

el de Cidamón, trasladado luego a Santo Domingo, el de Ntra. Sra. de

Campolapuente en Comago, el de Nájera, el de Calahorra y el de

Alfaro.'Este último es el único que persiste de cuantos he citado; el

resto desapareció tras la desamortización ocurrida en 1835.

Los

monasterios franciscanos femeninos de La RiejA perviven sin embargo en la

actualidad; tres de Clarisas en Entrena, Amedo y el de Nájera y dos de

Concepcionistas, el de la Madre de Dios en Logroño y el de Alfaro.

Pertenecen

a la Orden Carmelita los dos Monasterios de Calahorra, el de Madres

fundado en 1589 y el de Padres en 1602; el de Padres Carmelitas de

Logroflo de 1628 y el de Madres en Logroflo de 1589. Recientemente fue

inaugurado en 1953 el de Cabretón en Cervera del Río Alhama y el de

Tricio en 1962.

Existe

en Alfaro el que fue Monasterio de San Agustín, fundado en 1373 y

reconstruido en 1548. Perteneció igualmente a la Orden de San Agustín el

de Madres Agustinas de Logroflo, hoy trasladado a Oyón.

Es

necesario, en la historia de nuestro Monasterio de la Piedad, hacer mención

de la existencia del Monasterio Jerónimo de la Estrella en San Asensio,

propiedad actual de los Hermanos de La Salle.

La

Orden de Santo Domingo contó con el Monasterio de San Gil fundado en 1427

en Logroño y después con el de Valcuema, más tarde conocido por

Valbuena, con el de la Esperanza en Alfaro y con el que para nosotros

tiene dn entrañable afecto, el de Nuestra Señora de la Piedad de

Casalarreina.

Se

ha escrito con justicia que es imposible entender a La Rioja sin el

conocimiento de sus Monasterios, de la misma forma que es justo afirmar

que la Europeización de la Hispania Medieval se inicia en La Rioja a Avés

de sus Monasterios, que se convirtieron en los refugios de¡ saber humano

en aquellas épocas.

En

sus Códices aparece hacia el año 945 el primer testimonio del incipiente

romance castellano, así como las dos primeras frases escritas en la

lengua entonces conocida como vascuence.

La

nobleza y las clases dirigentes encomiendan la educación de sus hijos a

los Monasterios. El progreso en el orden social y cultural emana de los

Monasterios merced a las Cartas de Fundación otorgadas por los Monarcas y

los nobles, dotándoles de los bienes suficientes para hacer realidad la

vida monacal en. comunidad. Es necesario admitir por otra parte que los

Monasterios en la Edad Media llegan a ser los propietarios más

importantes de la riqueza agrícola nacional.

REINO

DE NAJERA-PAMPLONA.

El

reino de NáJeraPamplona abarca el período comprendido entre 918 y 1076.

Sus siete reyes son descendientes directos de Sancho Garcés I,

reconquistador y repoblador primero de La Rioja. A la muerte de Sancho el

de Peñalén, su primo Fernando VI de Castilla se apodera de La Rioja, se

extingue el Reino de NáJeraPamplona y comienza la castellanización de La

Rioja.

A

lo largo de los 158 años que abarca el reino de PamplonaNájera, el

territorio de la actual Rioja alcanza la máxima cota de celebridad

nacional al lado de su hermana Navarra en el acontecer histórico medieval

desde su capital situada en NáJera a partir de su reconquista en 923 por

Sancho Garcés I.

Su

extensión territorial máxima consíguese durante el reinado del más

eximio de los reyes cristianos hasta entonces conocido, Sancho III el

Mayor. Sus dominios se extienden por Navarra, La Rioja, Castilla, León,

Aragón, Asturias, Galicía, Condado de Barcelona, Ducado de Gascuña, el

Vizcondado de Labourd, es decir, el tercio superior de la Península o la

totalidad de los Reinos y territorios cristianos.

Con

el otorgamiento del Fuero concedido a NáJera se da origen a la familia de

Fueros Riojanos, que a su vez son inspiración y base del derecho de

Castilla, Navarra, Aragón y el País Vasco. Los prestigiosos Monasterios

de San Millán, Santa María la Real, Valvanera y San Martín de Albelda,

fundados o recreados por los monarcas najerinos representan en aquella época

el exponente de la culturá cristiana a través de la ruta jacobea.

Con

la división de los Reinos cristianos, realizada en vida de Sancho 111 el

Mayor, se da nacimiento a Caltilla, Aragón, Navarra, de los cuales surgirá

el estado español.

Sancho

III el Mayor visit . a con frecuencia San Millán de la

Cogolla

en tiempo de Cuaresma y pasa largas temporadas en su

otro

preferido Monasterio de Leyre, junto a su Abad Sancho.

OCUPACION

CASTELLANA.

La

Rioja tras su ocupación en 1076 por Fernando VI de Castilla pierde

relieve nacional y se extingue la Corte de NáJera. Su castellanización

es inexorable. Con largos intervalos de épocas de paz, La Rioja se

transforma en la tierra de discordia y de apetencia entre Navarra y

Castilla, como consecuencia de la firmeza de Navarra por recuperar sus

antiguos territorios conquistados a los árabes y de la voluntad de

Castilla de conservar incorporado a su Reino el territorio de La Rioja.

A

lo largo de tres siglos se desarrolla una lucha perenne entre Castilla y

Navarra por conservar o recuperar La Rioja y establecer la frontera del

Ebro. Desde

las Conchas de Haro hasta Tudela y Alfaro, los monarcas de Castilla y

Navarra fortifican las poblaciones situadas en ambas

orillas, erigiendo sólidas fortalezas de seguridad a uno y otro lado del

Ebro: San Vicente de la Sonsierra y Briones, Viana y Logroño, Milagro y

Calahorra, Tudela y Alfaro.

En

1177 Sancho el Sabio de Navarra y Alfonso VIII de Castilla aceptan el

arbitraje de Enrique II de Inglaterra quien establece el Ebro como línea

divisoria inapelable. La sentencia es cuestionada de manera ininterrumpida

y de nuevo las guerras o escaramuzas continúan hasta la desaparición de

Navarra como Reino independiente en 1512 y su incorporación a la unidad

de España.

Antes

de finalizar el siglo XIII se ha completado ya la creación de poblaciones

riojanas. Las frecuentes luchas banderizas entre los nobles arrastran a

los pueblos de La Rioja a su incorporación a las Hermandades de Castilla,

buscando el apoyo de la Corona. Se adopta el régimen de Merindades,

vigente en Castilla, estableciéndose las de Carneros, Logroño, Río

Iregua, Albelda, Ocón y la de Rioja.

Existe

un manuscrito en la Biblioteca Nacional que es un índice de los pueblos

del Obispado de Calahorra, dividido en Archipresbiterados, hecho el año

de 1257. En el Río Oja se comprendías 52 pueblos, entre ellos NAHARRURI,

los cuales constituyeron hasta la guerra de la Independencia la genuina

Rioja.

El

veinte por ciento de la población de los valles del Cidacos, del Alharna,

del Iregua y de Carneros estaba formado por familias de moriscos,

dedicados a los cultivos agrícolas y a oficios artesanales.

Las

Alhamas o juderías representaron en La Rioja un papel trascendente

organizando sus Concejos municipales independientes de la municipalidad

cristiana.

Cuando

las Villas dependían jurisdiccionalmente del Rey eran denominadas «realengas»,

si estaban sometidas a la autoridad de alguna Abadía o Monasterio, llamábanse

«abadengas» y eran villas de «Señorío» si dependían de algún Señor,

perteneciente casi siempre a la nobleza. El Monasterio de Cañas comprendía

en el siglo XV el valle del mismo nombre y entre otras la población de

NAHARRURI.

Variadas

razones venían influyendo en el descenso de población de Naharruri

durante la fase final de la Edad Media como consecuencia sobre todo del

excesivo poder de las Monjas de Cañas, que anulaba toda iniciativa de los

labriegos del lugar, por lo cual el Monasterio de Cañas entró en

contacto con el Ayuntamiento de Haro conviniendo ambos en realizar la

venta de Naliarruri a censo enfitétitico. Doña Isabel de Meneses,

Abadesa de Santa María de Cañas, previa consulta y autorización de la

Abadesa del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos y

la intervención de la Visitadora, Doña Juana de Uftiga, efectúa la

venta el 10 de Noviembre de 1407 a favor del Concejo de Haro, reservándose

el Monasterio el señorío directo y «dejando el señorío útil para la

Villa de Haro con todos sus términos, montes, pastos y aguas corrientes y

estantes y el señorío y vasallaje con la jurisdicción civil y criminal...

sin contar los derechos de elección y confirmación de los oficiales de

su Ayuntamiento... y los de horca, pendón y cuchillo».

El

Concejo de Haro se obligó con el Monasterio de Cañas al pago anual de

1.000 maravedís anuales.

Volver

al repertorio

|